CWの歴史

CW〔無線用語〕continuous wave 持続波.日本を中心とした 電信史

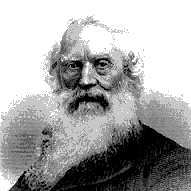

| 1791年 | モールス生まれる。 |

| ||||

| 1832年 | モールス、航海中に「電信」を思いつく | |||||

| 1837年 | モールス、電信機を発明 | |||||

| 1844年 | モールス符号発表(アメリカンモールス) | |||||

|

5月24日ワシントン・ボルチモア間の通信に成功 「神は何を為し給いしか」という電信史に残るメッセージを送信 アメリカの西部開拓で 電信士 が カウボーイ とともに活躍

| ||||||

| 1853年(嘉永6年) | 浦賀にペリーが黒船で来航し、開国を迫る | |||||

| 1854年(安政元年) | ペリー再度来航、有線電信機を幕府に献上 幕臣はテレガラフ(天連関理府)と呼んだ。 ちなみに写真はホトガラフまたはホトガラ | |||||

| 1855年 | 勝麟太郎(海舟)、御浜御殿で和文(現行のものではない)を送信 勝海舟は最初の日本人電信オペレーターということになる。 | |||||

| 1857年 | ヘルツ生まれる |

| ||||

| 1868年(明治元年) | 徳川幕府崩壊、 | |||||

| 1869年(明治2年) | 東京、横浜間で電報業務開始。 以後、昭和38年まで公衆電報サービスが行われる。 | |||||

| 1871年(明治4年) | 電信機器の国産化 | |||||

| 1872年 | モールス没 | |||||

| 1874年(明治7年) | 佐賀の乱 明治政府に対して起こった不平士族の反乱 | |||||

| 1877年(明治10年) | 西南戦争 これら国内争乱で官軍の「通信掛」が電鍵をたたき活躍 | |||||

| 1885年(明治18年) | 隅田川をはさんで無線通信の実験 | |||||

| 1891年(明治24年) | 大津事件

| |||||

| 1894年(明治27年) | 日清戦争 |

| ||||

| 1895年 | マルコニー、無線電信の実用化実験に成功 | |||||

| 1897年 | 東京湾にて海上1里の無線電信に成功 | |||||

| 1898年 | マルコーニ、英仏間の無電に成功 | |||||

| 1901年 | マルコーニ、大西洋横断の無電に成功 | |||||

| 同年(明治34年) | 10月 海軍省、無線電信機を兵器として採用(到達距離130Km) | |||||

| 1903年 | 海軍艦艇に無電装備(海軍36式火花送信機)、日露戦争に間に合う | |||||

| 1904年(明治37年) | 日露開戦 | |||||

| 11月 真空管(二極管)の発明 | ||||||

| 1905年 | 日本海海戦 | |||||

| 暗号「タタタタ (モ456)YRセ」(=敵艦隊見ユ、456地点、信濃丸) の発信により日本は勝機をつかむ。 | ||||||

| 1906年 | 三極管の出現 電気による信号の増幅・発振が容易可能になる | |||||

| 1912年(明治45年) | タイタニック号遭難 救助信号CQD送信 当時の救助信号はCQDとかSOSが混在した。 一説によるとタイタニック号がSOSを使用した最初の船とか。 12月 大正と改元 | |||||

| ||||||

| 1922年(大正11年) | 八木秀次教授、導波器の理論を発想 | |||||

| ||||||

| 1923年(大正12年) | 真空管式送信機実用化 | |||||

| 1924年 | アメリカ太平洋艦隊HF帯を使用。日本海軍も短波の研究を開始 | |||||

| 1925年(大正14年) | 八木秀次、宇田新太郎 両教授、新型アンテナ発明 これが八木・宇田アンテナです。 | |||||

| ||||||

| 1926年 | 昭和と改元 | |||||

| 1936年(昭和11年) | 水晶制御の短波電信機、海軍航空隊に配備 | |||||

| 1941年(昭和16年) | 大東亜戦争(=太平洋戦争)開戦 真珠湾攻撃で攻撃機より「トラ トラ トラ」(我奇襲ニ成功セリ)送信、遠く日本でも傍受 | |||||

| 1944年(昭和19年) | 真空管「ソラ」の登場 | |||||

| ||||||

| 多摩送信所設置。ポツダム宣言受諾に貢献 | ||||||

| 1945年(昭和20年) | 終戦。日本国民の戦時短波受信禁止解除 | |||||

| 1949年(昭和24年) | 7M2MZT 東京神田に生まれる。 | |||||

| 1950年(昭和25年) | YAGI-UDA ANTENA 世界に認知される。 | |||||

| 1963年(昭和38年) | モールス符号の電信による電報廃止 | |||||

| 先頭 |

|---|---|

|

表紙へ戻る |

|

ハブへ戻る |